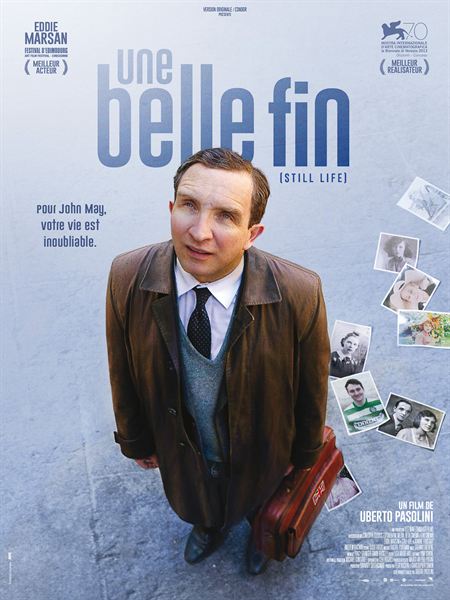

Comment peut-on s’imaginer que de tels métiers existent ? Votre job : contacter les familles des personnes décédées dans la solitude la plus extrême, afin de leur transmettre des effets personnels du défunt et assister à l’enterrement. Uberto Pasolini nous propose, durant une heure et vingt-sept minutes, de suivre le quotidien d’un de ces fonctionnaires communaux, dans son activité.

John May [Eddie Marsan] est un homme taiseux, austère, mélancolique et solitaire qui accomplie sa tâche avec une grande méticulosité. Les morts sont le centre de sa vie. Son existence, contrôlée au millimètre, s’écoule paisiblement jusqu’au jour où il se trouve confronté à un double problème : Son patron, qui le considère trop lent au travail et donc improductif, décide de le renvoyer, ne lui donnant que trois malheureux jours pour boucler sa dernière affaire. Et quelle affaire ! Cette fois c’est son voisin d’en face qui est décédé, à l’abri des regards. Envahi par la culpabilité, John va tout mettre en œuvre pour reconstituer, par petits morceaux, ce qu’a été la vie de cet homme, afin de trouver de la famille ou des amis susceptibles de lui dire un dernier au revoir.

Une Belle fin n’est pas original par le sujet qu’il traite mais par la manière dont il le fait. Généralement, dans les films, quel que soit le genre, la mort a toujours quelque chose de solennel à l’excès ou à l’inverse, de totalement insignifiant (surtout quand les méchants meurent !).

Ici, la mort est abordée de façon très réaliste et froide. Les micros-événements qui surviennent juste après la mort, voilà ce sur quoi Une Belle Fin se focalise. Le titre original est, de fait, bien plus fidèle à ce qu’est le film : Still Life. Que l’on pouraait analyser comme un jeu de mot : « Still Life » signifiant « Nature morte » mais évoquant, dans le même temps, qu’il y a toujours (still) de la vie (life) après la mort.

Uberto Pasolini ne nous parle pas de la mort, d’ailleurs, à part la première scène, les morts dont s’occupent John ne sont jamais vu morts à l’écran. On ne les voit qu’en photos. Ce qui est montré c’est à la fois : 1. Le vide crée par la disparition 2. L’indifférence du monde face à la mort 3.Le caractère égalitaire de la mort.

1.Le vide

J’ai été frappé par les silences, qui sont légion, dans ce film. A chaque mort, John est appelé sur les lieux. A chaque fois il y a cette même sensation de sérénité, créée à la fois par les gestes lents du personnage mais aussi par ce silence. Tout est minutieusement examiné dans la pièce. Le mort est toujours hors-champ, c’est à nous spectateur d’imaginer sa place. Les mouvements de caméra, comme ceux de John, sont très lents, comme pour laisser le spectateur s’imprégner de l’atmosphère. Nous sommes dans une pièce où il y a quelques heures, quelques jours, un individu respirait encore. Désormais, tout est figé, plus rien ne bouge et ne bougera plus jamais, ici. Tout ce qui reste comme preuve de l’existence sont les photos, les lettres, les effets personnels. Ces scènes, qui dans la vie sont censées être les plus macabres, sont ici les plus poétiques. C’est un tour de force exceptionnel. L’expression presque parfaite de la mélancholie.

2.L’indifférence

La particularité de ce film (et ce qui explique aussi l’existence du métier du héros), c’est que les disparus se trouvaient dans la plus grande solitude. Ni famille, ni amis. A plusieurs reprises John se retrouve face à l’hostilité des familles qui préfèrent parfois ne rien vouloir savoir. Cette notion d’indifférence, présente tout au long du film, crée une sorte de dichotomie franche entre la petitesse l’insensibilité, la mesquinerie des vivants et la sacralisation des morts. Bien souvent, John s’occupe de morts peu recommandables de leur vivant (ce qui explique pour certains leur solitude). Pourtant nous les prenons en pitié face à l’attitude de leurs proches. Pour exemple, l’un des premiers cas présentés au début du film est celui d’un jeune homme qui a changé de nom de famille (sans que l’on ne sache pourquoi), et qui n’a qu’une seule préoccupation lorsque John lui annonce la mort de son père : « Devrais-je participer aux frais de l’enterrement ? ». Dans la vraie vie, la mort est loin d’être un événement différent des autres pour tout le monde. Le film montre cela avec beaucoup d’intelligence et de finesse.

3.Egalitarisme

Cet élément nous est présenté dès les premières secondes du film lorsque l’on voit John assister à trois enterrements différents, dans des communautés différentes. Il n’y a personne lors des cérémonies, mis à part le héros et les hommes de foi qui président lesdites cérémonies. On se réfère aux musiques et aux décors pour comprendre que l’on assiste successivement à un enterrement « noir » avec le Gospel en fond sonore, un autre orthodoxe et un dernier celte. Plus tard dans le film, John épluche son book des « cases closed » et l’on aperçoit les visages des défunts dont il s’est occupé. Des femmes, des hommes, des vieux, des jeunes, des blancs, des noirs, des tristes, des souriants.

Je ne suis pas un professionnel de la technique, et les initiés dans ce domaine auraient peut-être des bémols à mettre en lumière. Du strict point de vue de l’histoire et du traitement du sujet le plus dense qui soit, je ne vois que peu de défauts à Une Belle Fin. Même l’ultime scène, un peu facile, fait tout de même son effet. Le film est cru et violent par les silences qui le dominent, par cette intrusion permanente dans la vie des morts, par un rythme très lent, bienvenu ici. L’instant est dur, cruel mais tout est réalisé subtilement, en douceur, en sous-entendus, sans jamais tomber dans le pathos à outrance. Ce n’est pas un long-métrage pour bourrins.

A noter que j’étais, de loin, la seule personne de moins de trente ans (avec une demoiselle qui devait en avoir à peine vingt). Pour le reste, il n’y avait que des cheveux devenus blancs depuis longtemps. A croire que la mort n’intéresse que lorsqu’on s’en rapproche. Dommage. Compréhensible, mais dommage.

Spoilers en approche

LA Scène : On pourrait l’intituler « l’instant d’après ». La scène se situe au début du film. John a été contacté pour la mort d’une femme dans son appartement. Lorsqu’il arrive sur les lieux, il est accueilli par le concierge qui lui ouvre la porte. John se met au travail : la recherche d’indices permettant de savoir si la dame en question a de la famille. Et c’est à cet instant que la scène prend toute son ampleur. John se rend compte qu’elle n’avait personne autour d’elle et lorsqu’il découvre une lettre manuscrite, le concierge lui annonce qu’elle est signée du nom de son chat ce qui nous laisse pense que la solitude a rendu la femme sénile. Comme expliqué plus tôt, Pasolini a eu l’intelligence et la pudeur de ne pas montrer les corps ; on ne sait donc pas exactement où se situe la morte dans l’appartement. Quoiqu’il en soit, lorsque John arrive dans la chambre, on peut voir les sous-vêtements (culottes, soutien-gorge) suspendus à un séchoir. Et enfin, l’oreiller de la défunte, toujours déformé par la tête qui s’appuyait dessus il y a encore quelques heures.

Cette scène résume à elle seule la violence de ce film. Violence tout d’abord dans son intrusion dans l’intime. Quand la caméra parcourt la chambre et nous donne à voir des sous-vêtements, où des photos au fond d’un tiroir, on se sent mal à l’aise. Pas vraiment gênés parce qu’on ne respecte pas l’intimité d’une morte, mais gênés parce que ce sont des choses que l’on ne veut pas voir. Quand quelqu’un meurt, on le classe à jamais dans le clan des morts, presqu’en niant l’existence. La personne n’est plus vue que par le prisme de la mort. Le mort n’a quasiment jamais été autre chose qu’un mort… mise à part cette brève et vague période de vie, dont on aime se souvenir dans les moments de nostalgie. Ici, non seulement on ne nie pas la vie passée, mais en plus on entre dans les détails : on lit des lettres, on pénètre dans la chambre. Sans compter que la mort a eu lieu très récemment ce qui donne un aspect encore plus terrible. La dernière image de l’oreiller enfoncé (un plan plein de mélancolie et de terreur à la fois) résume parfaitement cette idée.

LA Réplique : « Le temps ne s’arrête pour personne, n’est-ce pas ?».

Nous sommes dans la suite directe de la scène décrite plus haut. Le concierge observe John toujours à la recherche d’éléments lui prouvant l’existence d’une famille ou d’amis. Soudainement, dans le silence de la petite pièce sonne une horloge. L’heure avait sans aucun doute été réglée par la défunte. Le concierge saisie l’horloge et prononce cette réplique tout en arrêtant l’appareil.

La phrase est cruelle pour deux raisons majeures :

D’abord parce qu’il a raison. Cela paraît complètement stupide –parce qu’évident- à dire mais : à l’instant où une personne meurt, le monde continue à tourner y compris pour les proches. Comme si le temps, ne possédant pas la carte de l’empathie, nous obligeait ceux qui restent, à continuer à vivre.

Cruelle également par l’indifférence qu’elle confère. Le ton utilisé par le concierge est celui de la moquerie. A aucun instant il ne prend conscience du drame qu’il vit. Pour lui, c’est une journée comme une autre. Il représente à lui tout seul l’indifférence et le mépris que nous avons pour la mort tant qu’elle ne nous concerne pas directement. La désinvolture du concierge est contre balancée par le silence de John qui redonne une forme de solennité à la scène.

La Performance : Sans surprise, c’est Eddie Marsan que je place dans cette catégorie. De l’acteur, je ne connaissais que ses rôles facilement oubliables d’inspecteur de police dans Sherlock Holmes : A Game of Shadows, et de cambrioleur pas très fut-fut dans Hancock. (En parcourant a posteriori sa filmographie, j’ai découvert à quel point il était prolifique).

Sa performance dans Une Belle Fin est, selon moi, d’autant plus louable, qu’elle est essentiellement faite de silence. Toutes les émotions passent par le silence. Les dialogues sont souvent très simples et ont pour seule fonction de faire avancer l’intrigue. Le silence est ce qui donne la couleur à ce film. Par ailleurs, dans les films où un seul personnage prédomine, on peut vite se retrouver lasser. Ici, il n’y a pas une scène sans le visage de Marsan, et pourtant, jamais on ne le maudit. Son jeu, plein de subtilité et de pudeur, colle parfaitement à l’ambiance du film.

La singularité : J’ai apprécié les plans fixes et le jeu de symétrie, surtout dans les scènes où John se retrouve seul à table pour manger. Cela m’a fait penser, dans une bien moindre mesure, au travail de Wes Anderson sur The Grand Budapest Hotel.